湖北日报农村版全媒记者 江车 通讯员 赵盛迷 王根瑞

雨后,恩施市太阳河乡石林村锦绣谷组的60亩连片土豆基地里,向作洲正弯着腰示范培土技巧。

“不‘捡生’就要烧苗绝收。”抢抓时令,指导村民搞好幼苗管理、预防马铃薯晚疫病,是她当前最紧要的任务。

这个“80后”的本地姑娘在今年2月,入围第二届“恩施州乡村振兴产业发展拔尖人才”。

2012年,向作洲在下乡途中,盯上了太阳河乡青树子村甘溪河组的荒废土地。经过一番考察,她将目光瞄准了种洋芋。

太阳河乡海拔在700米至1200米,土豆生长条件得天独厚。认定方向后,向作洲流转村里近百亩田地,采用“高繁低种”策略,将高海拔种薯引种至低海拔地区。

次年,向作洲成立恩施市青树子蔬菜种植专业合作社,种植高山土豆和高山蔬菜。她将自有基地规模扩大到200余亩,指导、带动周边20余户村民加入。

2015年,南方马铃薯大会在恩施市召开。向作洲紧紧抓住政府引进“黄氏薯片”加工企业的机遇,联合柑树垭、茶山河、宝塔岩等8个村(社区)的534户村民建成500亩“恩施土豆”核心示范区。

然而,她的创业之路并非一帆风顺。起初,由于不懂技术,田间管理粗放,向作洲吃了大亏。

“没培土抑制杂草,土豆长不好;配药比例不对,工人没干到位;错过农时,直接绝收……”向作洲回忆,最惨的一年,她亏损了30万元。

2021年,向作洲考入职院攻读生物科技与现代农业专业。学成归来后,她组建起一支10人的社会化服务团队,其中3人能熟练操控植保无人机。通过统一种源、统一农资、统一技术,全乡8000余亩地实现标准化种植,亩均增收3000元。

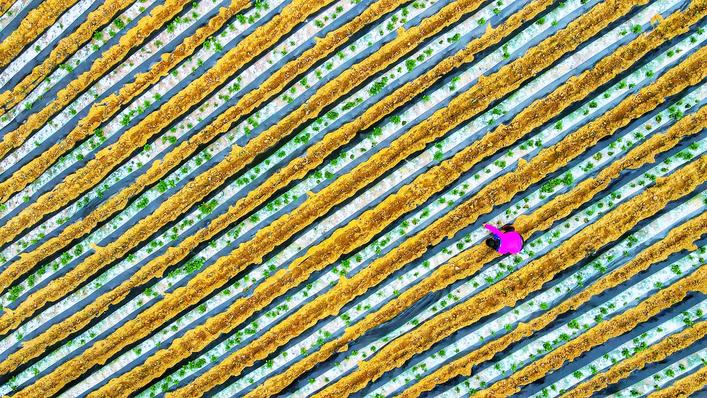

在她的带动下,太阳河乡茅湖淌村猫耳州组村民自发发展了70亩地膜基地种植恩施土豆。由于当地海拔低,土豆成熟比其他地方早20多天,品质也好,可以卖到4元一公斤。

“覆膜种植的土豆产量高,亩产有500斤至800斤。”村民周永福种了7亩土豆,笑得合不拢嘴。

她承诺乡亲们:“你们种好地,销售让我来。”2019年12月,她成立恩施州卿洲农业科技有限责任公司,采用“供销体系+村集体公司+合作社+农户”模式,形成全产业链发展。

第二年,一座占地2500平方米的农副产品加工园拔地而起。向作洲注册“东方乡稀”恩施土豆品牌,引进生产线,研发了土豆片、土豆粉等精深加工产品,产品销售额达60余万元,她的“土豆版图”不断扩张。

去年上半年,她在恩施城区菜大师硒都产业园租下10多个门面,用于展厅、仓储和物流。产品销往上海、武汉等全国各地,企业土豆年销量超1500吨,年总产值超1000万元。

“今年还和梭布垭石林景区及周边农家乐联名开发了30余种文创土豆产品。”向作洲计划着让更多乡亲参与进来,共享产业红利。