农村新报全媒记者 潘文华 庹文佳 通讯员 王江涛

春夏交替,农事繁忙。

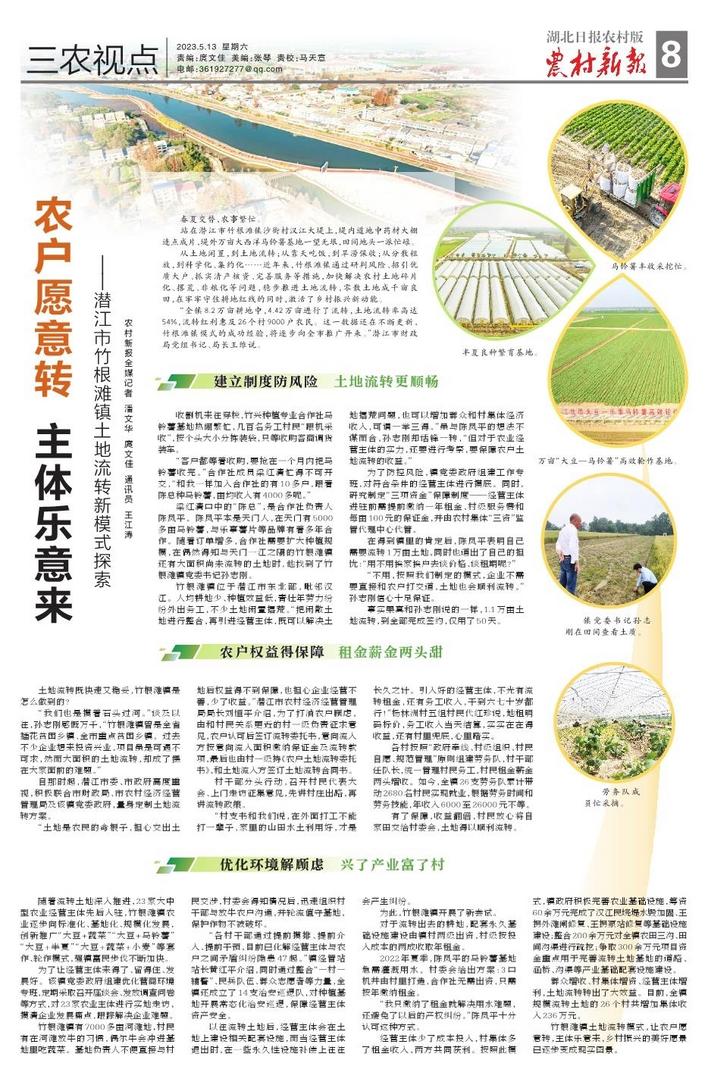

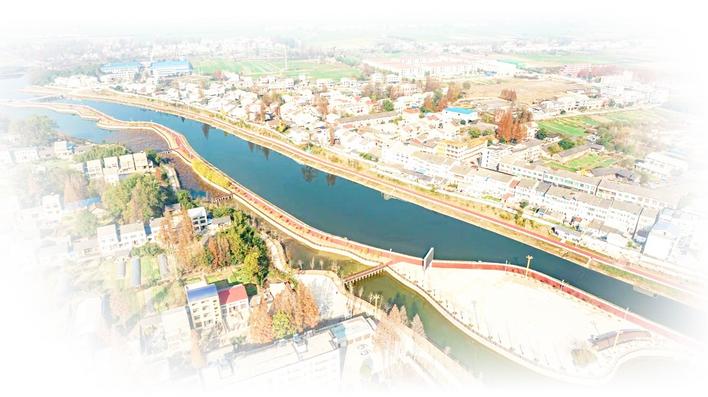

站在潜江市竹根滩镇沙街村汉江大堤上,堤内道地中药材大棚连点成片,堤外万亩大西洋马铃薯基地一望无垠,田间地头一派忙碌。

从土地闲置,到土地流转;从靠天吃饭,到旱涝保收;从分散粗放,到科学化、集约化……近年来,竹根滩镇通过研判风险、招引优质大户、抓实清产核资、完善服务等措施,加快解决农村土地碎片化、撂荒、非粮化等问题,稳步推进土地流转,零散土地成千亩良田,在牢牢守住耕地红线的同时,激活了乡村振兴新动能。

“全镇8.2万亩耕地中,4.42万亩进行了流转,土地流转率高达54%,流转红利惠及26个村9000户农民。这一数据还在不断更新,竹根滩镇模式的成功经验,将逐步向全市推广开来。”潜江市财政局党组书记、局长王维说。

建立制度防风险 土地流转更顺畅

收割机来往穿梭,竹兴种植专业合作社马铃薯基地热闹繁忙,几百名务工村民“跟机采收”,按个头大小分拣装袋,只等收购客商调货装车。

“客户都等着收购,要抢在一个月内把马铃薯收完。”合作社成员梁红清忙得不可开交,“和我一样加入合作社的有10多户,跟着陈总种马铃薯,亩均收入有4000多呢。”

梁红清口中的“陈总”,是合作社负责人陈凤平。陈凤平本是天门人,在天门有5000多亩马铃薯,与乐事薯片等品牌有着多年合作。随着订单增多,合作社需要扩大种植规模,在偶然得知与天门一江之隔的竹根滩镇还有大面积尚未流转的土地时,他找到了竹根滩镇党委书记孙志刚。

竹根滩镇位于潜江市东北部,毗邻汉江。人均耕地少、种植效益低,青壮年劳力纷纷外出务工,不少土地闲置撂荒。“把闲散土地进行整合,再引进经营主体,既可以解决土地撂荒问题,也可以增加群众和村集体经济收入,可谓一举三得。”虽与陈凤平的想法不谋而合,孙志刚却话锋一转,“但对于农业经营主体的实力,还要进行考察,要保障农户土地流转的收益。”

为了防控风险,镇党委政府组建工作专班,对符合条件的经营主体进行摸底。同时,研究制定“三项资金”保障制度——经营主体进驻前需提前缴纳一年租金、村级服务费和每亩100元的保证金,并由农村集体“三资”监管代理中心代管。

在得到镇里的肯定后,陈凤平表明自己需要流转1万亩土地,同时也道出了自己的担忧:“用不用挨家挨户去谈价格、谈租期呢?”

“不用,按照我们制定的模式,企业不需要直接和农户打交道,土地也会顺利流转。”孙志刚信心十足保证。

事实果真和孙志刚说的一样,1.1万亩土地流转,到全部完成签约,仅用了50天。

农户权益得保障 租金薪金两头甜

土地流转既快速又稳妥,竹根滩镇是怎么做到的?

“我们也是摸着石头过河。”谈及以往,孙志刚感慨万千,“竹根滩镇曾是全省插花贫困乡镇、全市重点贫困乡镇。过去不少企业想来投资兴业,项目虽是可遇不可求,然而大面积的土地流转,却成了摆在大家面前的难题。”

自那时起,潜江市委、市政府高度重视,积极联合市财政局、市农村经济经营管理局及该镇党委政府,量身定制土地流转方案。

“土地是农民的命根子,担心交出土地后权益得不到保障,也担心企业经营不善,少了收益。”潜江市农村经济经营管理局局长刘恒平介绍,为了打消农户顾虑,由和村民关系更近的村一级负责征求意见,农户认可后签订流转委托书,意向流入方按意向流入面积缴纳保证金及流转款项,最后也由村一级持《农户土地流转委托书》,和土地流入方签订土地流转合同书。

村干部分头行动,召开村民代表大会、上门走访征集意见,先讲村庄出路,再讲流转政策。

“村支书和我们说,在外面打工不能打一辈子,家里的山田水土利用好,才是长久之计。引入好的经营主体,不光有流转租金,还有务工收入,干到六七十岁都行!”杨林洲村五组村民代红珍说,地租明码标价,务工收入当天结算,实实在在得收益,还有村里兜底,心里踏实。

各村按照“政府牵线、村级组织、村民自愿、规范管理”原则组建劳务队,村干部任队长,统一管理村民务工,村民租金薪金两头增收。如今,全镇26支劳务队累计带动2680名村民实现就业,根据劳务时间和劳务技能,年收入6000至26000元不等。

有了保障,收益翻倍,村民放心将自家田交给村委会,土地得以顺利流转。

优化环境解顾虑 兴了产业富了村

随着流转土地深入推进,23家大中型农业经营主体先后入驻,竹根滩镇农业逐步向标准化、基地化、规模化发展,创新推广“大豆+蔬菜”“大豆+马铃薯”“大豆+半夏”“大豆+蔬菜+小麦”等套作、轮作模式,强镇富民步伐不断加快。

为了让经营主体来得了、留得住、发展好。该镇党委政府组建优化营商环境专班,定期采取召开座谈会、发放调查问卷等方式,对23家农业主体进行实地走访,摸清企业发展痛点,跟踪解决企业难题。

竹根滩镇有7000多亩河滩地,村民有在河滩放牛的习惯,偶尔牛会冲进基地里吃蔬菜。基地负责人不便直接与村民交涉,村委会得知情况后,迅速组织村干部与放牛农户沟通,并轮流值守基地,保护作物不被破坏。

“各村干部通过提前摸排、提前介入、提前干预,目前已化解经营主体与农户之间矛盾纠纷隐患47起。”镇经管站站长黄红平介绍,同时通过整合“一村一辅警”、民兵队伍、群众志愿者等力量,全镇还成立了14支治安巡逻队,对种植基地开展常态化治安巡逻,保障经营主体资产安全。

以往流转土地后,经营主体会在土地上建设相关配套设施,而当经营主体退出时,在一些永久性设施补偿上往往会产生纠纷。

为此,竹根滩镇开展了新尝试。

对于流转出去的耕地,配套永久基础设施建设由镇村两级出资,村级按投入成本的两成收取年租金。

2022年夏季,陈凤平的马铃薯基地急需灌溉用水。村委会给出方案:3口机井由村里打造,合作社无需出资,只需按年缴纳租金。

“我只缴纳了租金就解决用水难题,还避免了以后的产权纠纷。”陈凤平十分认可这种方式。

经营主体少了成本投入,村集体多了租金收入,两方共同获利。按照此模式,镇政府积极完善农业基础设施,筹资60余万元完成了汉江民垸堤水毁加固、王拐外滩闸修复、王拐泵站修复等基础设施建设;整合200余万元对全镇农田三沟、田间沟渠进行疏挖;争取300余万元项目资金重点用于完善流转土地基地的道路、涵桥、沟渠等产业基础配套设施建设。

群众增收、村集体增资、经营主体增利,土地流转转出了大效益。目前,全镇规模流转土地的26个村共增加集体收入236万元。

竹根滩镇土地流转模式,让农户愿意转,主体乐意来,乡村振兴的美好愿景已逐步变成现实图景。