湖北日报农村版全媒记者 万可庆 通讯员 白涛 文朝顺 李维君

咸丰县地处武陵山东部,位于鄂渝湘三省市交界处。作为典型的山区县,境内多以二高山地区为主,占总面积的68%。

山高路远,村民居住分散,基层治理力量不足,治理事项繁杂任务重,插花地区矛盾纠纷多……此前,传统基层治理模式难以适应日益复杂的治理形势。

如何破解新时代乡村治理难题?“咸丰坚持‘建强支部、做实院落、多元共治’工作思路,推行村党组织领导下的院落自治机制,全力打造党建引领乡村治理的山区样板。”咸丰县委书记郭玲阐明。

日前,咸丰县入选第五批全国乡村治理典型案例,湖北日报农村版全媒记者实地踏访,寻找答案。

党建引领

小事急事院里解

走进坪坝营镇花台山村一组杨家院子,一栋栋土家特色民居映入眼帘。村道旁的展板上,党组织体系、院落治理分布图清晰明了。

花台山村共划分为8个党小组,下设组长、党员中心户;根据自然院落分布情况,各党小组又划分出了大大小小的院落。

如何发挥党小组和院落在乡村治理中的效能?

2022年5月,咸丰被确定为湖北省党建引领乡村治理试点县。结合山区实际,统筹考虑院落分布、服务半径和群众意愿等,咸丰以农村自然院落为基础,调优设置村民小组(农村网格),确定治理单元1997个,聚力打造文明和谐、互帮互助、安定有序的邻里生活共同体。健全“村党组织—村民小组党小组—党员中心户”横向到边、纵向到底的组织体系,设置院落党小组704个,确定党员中心户1989户。整合合作社、志愿服务队、乡风文明理事会、乡贤联谊会等各类农村社会组织资源,成立院落理事会458个。

“山区行政村面积广,村两委服务半径大,很多事情难以顾及,如今有了党小组和院落理事会,一些矛盾纠纷、小事急事在院落内就能化解,基层治理更加得心应手。”花台山村党支部书记裴治勇感慨。

听说村里要对杨家院子的危房拆除改造,72岁的老党员杨永钦不仅主动带头翻新自家老旧房屋,还到院落各家各户上门做工作、讲道理。在杨永钦等党员和乡贤的带领下,杨家院子35户人家纷纷加入院落整治行动。自2022年10月起,全院累计投入自筹资金300余万元,用于危房修缮、旧屋翻新、院落美化。“改造后不仅面子好看,住着也舒心。”如今的杨家院子环境好了,返乡居住的村民也越来越多,院落更是热闹了不少。

“以奖代补,推进宜居宜业和美乡村示范院落在全县扩面。”咸丰县委组织部副部长黄燕介绍,当前正在开展2023年度创建示范院落验收工作,预计投入1200万元用于示范院落奖补。

“六联”并进

腰包鼓起来 村居美起来

“这块黑猪肉在4号链接,喜欢的网友可以去拍,感谢大家支持。”中午12点,唐崖镇彭家沟村爱心助农直播间准点开播,主播杨情正拿着一块新鲜猪肉向网友展示。

作为鄂西“黑猪第一村”,彭家沟村年出栏生猪2.5万头,其中黑猪1万头,全村约80%的村民都有饲养生猪。然而,受猪周期影响,原有的销路逐渐难以满足村民的需求。

如何保障养殖收益?去年10月,在彭家沟村党支部书记焦宪带领下,村里的年轻人通过直播带货,打开了新销路,最远的一单卖到了新加坡。

“我们以高于市场价3到5元一斤的价格收购村民喂养的黑猪,为村民稳定增收提供保障。”焦宪介绍,开播四个多月来,村两委干部及直播间工作人员坚持每天进行直播销售,目前,直播间粉丝数已超过8000名,共计销售村民饲养的黑猪700余头,线上营收近300万元,带动线下营收100余万元,村民增收30万元,村集体经济增收3.6万元。

“鼓起来的腰包和脏乱臭的环境,终究是不协调的。”彭家沟村纪检委员王川介绍,村里一手抓产业发展,一手抓环境保护,探索出“猪-沼-果”生态循环农业之路,如今全村白柚种植规模已达到2500亩。同时,大力开展村庄环境整治,改造卫生厕所325户,新建花果庭院220户,实现“一户一处景”。

每年,彭家沟村还会用村集体经济收入的10%-20%设立爱心救助基金,及时帮扶困难群众;开展“最美系列”表彰活动,为最美院落、最美个人、最美致富带头人等颁奖,推进移风易俗,树立文明新风尚;村支书带头学习宣传法律知识,带动身边群众办事依法、遇事找法,2023年彭家沟村成功申报第九批“全国民主法治示范村(社区)”。

发展联手、困难联帮、服务联心、环境联治、文明联建、平安联创,近年来,咸丰县以村民小组为治理单元,把治理重心下沉到院落,精细“六联”群众服务举措,治理力量有效覆盖到院落、延伸到农户房前屋后。

融合创新

“边界”有界 发展无界

沿着蜿蜒的山路驱车行驶,大片的油菜花田映入眼帘,金黄的油菜花崭露头角。花田内,“醉美大路坝,风情小南海”的标牌清晰可见。

咸丰县大路坝区与重庆市黔江区小南海镇仅一河之隔,又一桥相连。两边土地水乳交融,人口流动频繁。过去,由于周围管辖地不同,村民各自为政,导致双方土地无法统一使用,乡村产业难以规模化发展,涉边纠纷时有发生。

单打独斗行不通,融合发展成为两地的共识。近年来,两地党委、政府坚持边区联防和群众自治,不断探索边区融合治理新模式,实现边区融合治理实体化运行,矛盾纠纷和信访隐患调处率达100%。

小南海镇桥梁村党支部书记田维群还有另一个身份——大路坝区、小南海镇党建引领网格化治理架构第一网格长。两地按照“就近就便、规模适度、有利治理”原则,打破村域行政区划,将两个集镇和行政区域相邻的4个村划分为6个大网格、20个小网格,每个网格选举1名网格长、3至4名网格员,将插花地区的3000余名群众紧密地编织在一起。

2018年,在大路坝区与小南海镇共同协调推动下,大路坝村与桥梁村达成合作,提供154亩安吉白茶苗,将桥梁村的撂荒地利用起来,带动两地村民近100人就业。“去年共采摘3000斤鲜茶叶,一斤能卖50元,今年预计能采摘4000斤,为村集体收入增加5万元。”田维群高兴不已。

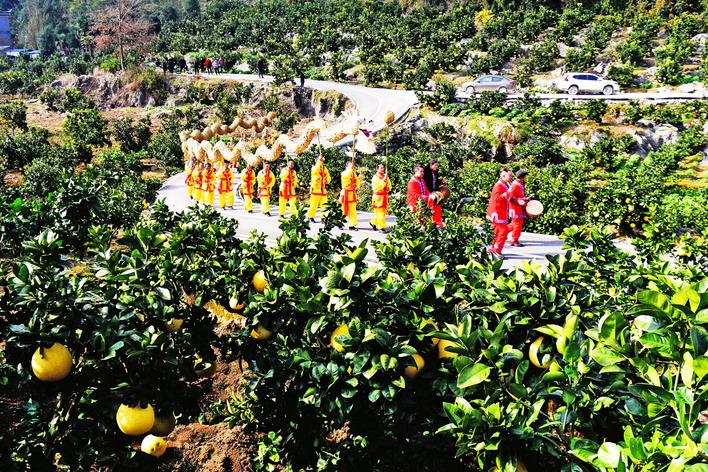

共同举办鄂渝油菜花节、建立小南海大路坝茶叶产业园、共建文化阵地……如今,两地已基本形成“大小相牵、坝海相融”的格局,群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

“我们将持续建强乡村治理骨干队伍、巩固拓展脱贫攻坚成果,结合‘智慧乡村’建设,提升乡村治理信息化水平,切实推进基层治理提质增效。”对于未来规划,咸丰县委副书记、县长覃正炜思路清晰。