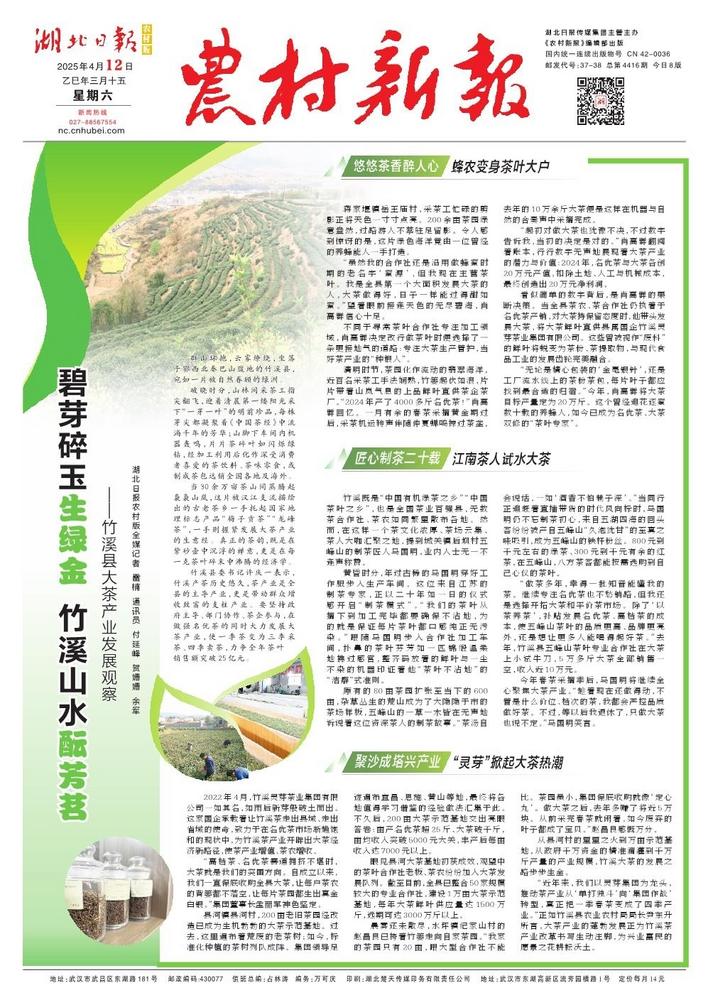

湖北日报农村版全媒记者 雷楠 通讯员 付延峰 贺姗姗 余军

群山环抱,云雾缭绕,坐落于鄂西北秦巴山腹地的竹溪县,宛如一片被自然眷顾的绿洲。

破晓时分,山林间采茶工指尖翻飞,迎着清晨第一缕阳光采下“一芽一叶”的明前珍品,每株芽尖都凝聚着《中国茶经》中流淌千年的芳华;山脚下车间内机器轰鸣,片片茶碎叶如闪烁绿钻,经加工利用后化作深受消费者喜爱的茶饮料、茶味零食,或制成茶包远销全国各地及海外。

当30余万亩茶山间蒸腾起袅袅山岚,这片被汉江支流描绘出的古老茶乡一手托起国家地理标志产品“梅子贡茶”“龙峰茶”,一手则握紧发展大茶产业的生意经。真正的茶韵,既是在紫砂壶中沉浮的禅意,更是在每一克茶叶碎末中沸腾的经济学。

竹溪县委书记许庆一表示,竹溪产茶历史悠久,茶产业是全县的主导产业,更是带动群众增收致富的支柱产业。要坚持政府主导、部门协作、茶企参与,在做强名优茶的同时大力发展大茶产业,使一季茶变为三季采茶、四季卖茶,力争全年茶叶销售额突破25亿元。

悠悠茶香醉人心

蜂农变身茶叶大户

蒋家堰镇岳王庙村,采茶工忙碌的剪影正将天色一寸寸点亮。200余亩茶园绿意盎然,过路游人不禁驻足留影。令人感到惊讶的是,这片绿色海洋竟由一位曾经的养蜂能人一手打造。

“虽然我的合作社还是沿用做蜂蜜时期的老名字‘蜜源’,但我现在主营茶叶。我是全县第一个大面积发展大茶的人,大茶做得好,日子一样能过得甜如蜜。”望着眼前接连天色的无尽碧海,肖高群信心十足。

不同于寻常茶叶合作社专注加工领域,肖高群决定改行做茶叶时便选择了一条更接地气的道路:专注大茶生产管护,当好茶产业的“种粮人”。

清明时节,茶园化作流动的翡翠海洋,近百名采茶工手法娴熟,竹篓起伏如浪,片片带着山岚气息的上品鲜叶直供茶企茶厂。“2024年产了4000多斤名优茶!”肖高群回忆。一月有余的春茶采摘黄金期过后,采茶机运转声伴随仲夏蝉鸣掠过茶垄,去年的10万余斤大茶便是这样在机器与自然的合奏声中采摘完成。

“起初对做大茶也犹豫不决,不过数字告诉我,当初的决定是对的。”肖高群翻阅着账本,行行数字无声地展现着大茶产业的潜力与价值:2024年,名优茶与大茶各创20万元产值,扣除土地、人工与机械成本,最终创造出20万元净利润。

看似简单的数字背后,是肖高群的果断决策。当全县茶农、茶合作社仍执着于名优茶产销,对大茶持保留态度时,他带头发展大茶,将大茶鲜叶直供县属国企竹溪灵芽茶业集团有限公司。这些曾被视作“废料”的鲜叶将蜕变为茶粉、茶提取物,与现代食品工业的发展齿轮完美融合。

“无论是精心包装的‘金毫银针’,还是工厂流水线上的茶粉茶包,每片叶子都应找到最合适的归宿。”今年,肖高群将大茶目标产量定为20万斤。这个曾经追花逐蜜数十载的养蜂人,如今已成为名优茶、大茶双修的“茶叶专家”。

匠心制茶二十载

江南茶人试水大茶

竹溪既是“中国有机绿茶之乡”“中国茶叶之乡”,也是全国茶业百强县,无数茶合作社、茶农如同繁星散布各地。然而,在这样一个茶文化浓厚、茶场云集、茶人大咖汇聚之地,提到城关镇后坝村五峰山的制茶匠人马国明,业内人士无一不连声称赞。

黄昏时分,年过古稀的马国明穿好工作服步入生产车间。这位来自江苏的制茶专家,正以二十年如一日的仪式感开启“制茶模式”。“我们的茶叶从摘下到加工完毕都要确保不沾地,为的就是保证每片茶叶都口感纯正无污染。”跟随马国明步入合作社加工车间,扑鼻的茶叶芬芳如一匹锦缎温柔地拂过感官,整齐码放着的鲜叶与一尘不染的机器印证着他“茶叶不沾地”的“洁癖”式准则。

原有的80亩茶园扩张至当下的600亩,杂草丛生的荒山成为了大隐隐于市的茶场样板,五峰山的一草一木皆在无声地诉说着这位资深茶人的制茶故事。“茶汤自会说话,一如‘酒香不怕巷子深’。”当同行正追赶着直播带货的时代风向标时,马国明仍不忘制茶初心,来自五湖四海的回头客纷纷被产自五峰山“久泡犹甘”的至真之味吸引,成为五峰山的铁杆粉丝。800元到千元左右的绿茶、300元到千元有余的红茶,在五峰山,八方茶客都能按需选购到自己心仪的茶叶。

“做茶多年,幸得一批知音能懂我的茶。继续专注名优茶也不愁销路,但我还是选择开拓大茶和平价茶市场。除了‘以茶养茶’,补贴发展名优茶、高档茶的成本,使五峰山茶叶的品质更高、品牌更亮外,还是想让更多人能喝得起好茶。”去年,竹溪县五峰山茶叶专业合作社在大茶上小试牛刀,5万多斤大茶全部销售一空,收入近10万元。

今年春茶采摘季后,马国明将继续全心聚焦大茶产业。“趁着现在还做得动,不管是什么价位、档次的茶,我都会严控品质做好茶。不过,等以后我退休了,只做大茶也说不定。”马国明笑言。

聚沙成塔兴产业

“灵芽”掀起大茶热潮

2022年4月,竹溪灵芽茶业集团有限公司一如其名,如雨后新芽般破土而出。这家国企承载着让竹溪茶走出县域、走出省域的使命,致力于在名优茶市场渐趋饱和的现状中,为竹溪茶产业开辟出大茶经济新路径,使茶产业增值、茶农增收。

“高档茶、名优茶赛道拥挤不堪时,大茶就是我们的突围方向。自成立以来,我们一直保底收购全县大茶,让每户茶农的背篓都不落空,让每片茶园都生出真金白银。”集团董事长孟丽军神色坚定。

县河镇县河村,200亩老旧茶园经改造已成为生机勃勃的大茶示范基地。过去,这里遍布着荒废的老茶树;如今,标准化种植的茶树列队成阵。集团领导足迹遍布宜昌、恩施、黄山等地,最终将各地值得学习借鉴的经验做法汇集于此。不久后,200亩大茶示范基地交出亮眼答卷:亩产名优茶超25斤、大茶破千斤,亩均收入突破5000元大关,丰产后每亩收入达7000元以上。

眼见县河大茶基地初获成效,观望中的茶叶合作社老板、茶农纷纷加入大茶发展队列。截至目前,全县已整合50家规模较大的专业合作社,建设1万亩大茶示范基地,每年大茶鲜叶供应量达1500万斤,远期可达3000万斤以上。

晨雾还未散尽,水坪镇纪家山村的赵昌良已挎着竹篓走向自家茶园。“我家的茶园只有20亩,跟大型合作社不能比。茶园虽小,集团保底收购就像‘定心丸’。做大茶之后,去年多赚了将近5万块。从前采完春茶就闲着,如今废弃的叶子都成了宝贝。”赵昌良感慨万分。

从县河村的星星之火到万亩示范基地,从政府千万资金的精准滴灌到千万斤产量的产业规模,竹溪大茶的发展之路步步生金。

“近年来,我们以灵芽集团为龙头,推动茶产业从‘单打独斗’向‘集团作战’转型,真正把一季春茶变成了四季产业。”正如竹溪县农业农村局局长尹东升所言,大茶产业的蓬勃发展正为竹溪茶产业改革书写生动注脚,为兴业富民的愿景之花耕耘沃土。