湖北日报农村版全媒记者 徐思弘 通讯员 李胤 曹丹莉

秋日的长阳崩尖子自然保护区,雨后空气浸着沁人凉意。护林员易发军踩着湿润泥土踏进晨雾,镰刀在肩,干粮在背,一如过去二十年的每一个清晨。

百里之外的老屋里,76岁的易善坤隔着群山眺望林海——今天,又是儿子进山巡林的日子。

1988年至今,这对父子用三十七年的光阴,在鄂西这片原始林区写下两代人的守护传奇。期间,林区无一起火灾,崩尖子晋升为国家级自然保护区。

无人区里的生命年轮

1995年冬,老护林员易善坤巡山时摔倒,左腿自此未能完全康复。时间回溯至1980年9月,省级考察队为寻找珍稀植被深入崩尖子,壮年的易善坤当向导,带专家发现20多种古生珍稀植物。“珙桐开花像白鸽子满树飞!”谈及四十多年前的相遇,老人眼中仍闪光。

八年后,崩尖子设管理站,易善坤成首批护林员。那时的崩尖子是无人区,他每天带干粮钻深山,徒步十余小时,用镰刀劈荆棘“砍”出巡山径,蚊虫叮咬、毒蛇出没、暴雨困山是家常便饭。最让他心痛的是盗伐声,他给古树挂“名牌”、编“编号”,像护孩子般守护;还把林业法规“译”成俗语:“上山砍树如拔菜园苗,不能连根拔”,走村串户宣传。曾有村民想砍树盖房,他连续5天上门讲政策,还帮忙找合规建材,彻底打消对方念头。

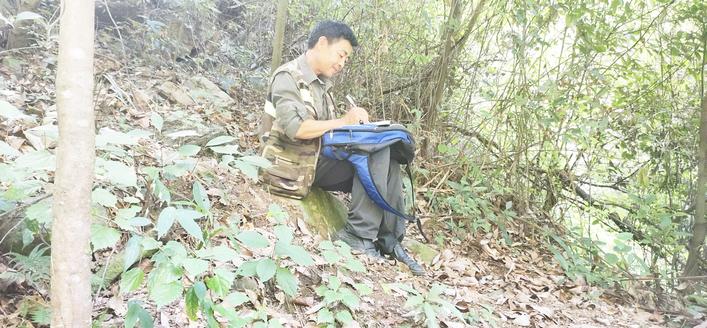

2005年,伤病缠身的易善坤卸下红袖标,儿子易发军接过磨秃刃的镰刀。沿着父亲的足迹,易发军一年200多天在山里辗转,摩托车里程超3万公里,双脚丈量的路更远。他延续“百姓话讲法规”的传统,编“护林三句半”,把普法搬进屋场会,“乱砍树要罚款,子孙后代没靠山”等唱词配锣鼓,让村民在欢笑中记牢政策。

青山绿水的无价之宝

崩尖子林间,“预防森林火灾”的红色标语时隐时现,有些是易善坤早年刷的,有些是易发军新补的。4.4万亩原始森林,5名护林员,与五峰土家族自治县交界的边境线,构成了防火防盗的天然屏障。

易发军的巡山包里总装着三样宝贝:望远镜、记录本和红外相机。最远的相机安装在40公里外的密林里,检修一遍要一周,却记录下珍贵画面:林麝警觉地竖起耳朵、中华斑羚跃溪、红腹角雉展尾羽。当这些影像登上央视时,藏于深山的崩尖子,终于被全国观众熟知。

2017年,崩尖子成为国家级自然保护区的那天,易发军和父亲喝了半宿茶。老护林员反复摩挲着红头文件,突然找出当年考察笔记哽咽道:“珙桐还在,水青树也还在,没辜负这片山。”

如今保护区立起了180个界桩、14块界碑,易发军还自发试验珙桐人工种植。拿出自家坡耕地做苗圃,带着乡亲们培育了百亩珙桐林。“每年几千元工资不够养家,还要干兽医贴补。”他擦着摩托车后视镜笑道,“但看到红外相机里蹦出来的毛冠鹿,就觉得值了。”

守山人更是守心人

守护不止于山林。易家父子有句家训:“守山要守心,守心先助人。”谁家电器坏了,老易扛工具箱上门修;谁家牲畜病了,易发军连夜出诊;暴雨冲毁水管,他们带头集资买材料;道路塌方,护林员是第一批抡锹清障的人。

今年7月的暴雨夜,易发军带着20多个村民抢修水管。泥浆裹满裤腿时,他突然想起父亲的话:“人心聚了,火种就散了。”周边2000余户农户,父子俩大多登过门。乡亲们说,一听到熟悉的摩托声,就知道易发军到了,也跟着想起护林防火的提醒。如今,崩尖子的盗伐现象基本绝迹,防火期村民自发巡查、互相提醒。

三十七年光阴改变了父子俩的容颜,却从未改变守护林海的初心。山风穿过堂屋,把墙上的奖状吹得哗哗响,而那些更珍贵的奖赏——葱郁林木、林间生灵、乡亲信任,都深深刻在这片青山绿野间。