湖北日报农村版全媒记者 梅雯倩 通讯员 杨雪 秦炎

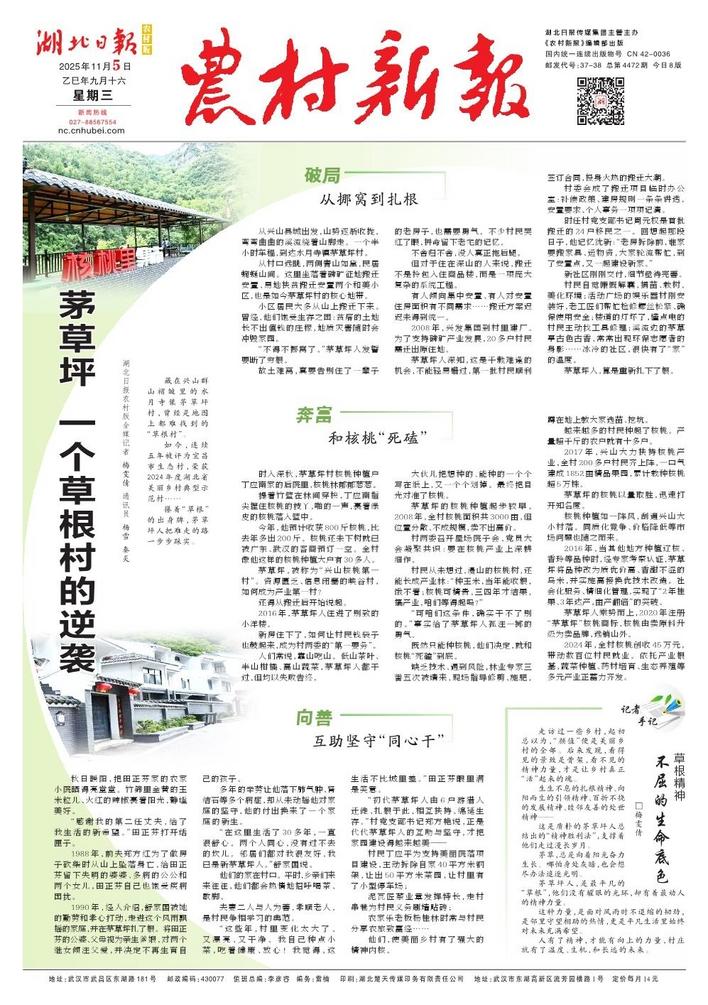

藏在兴山群山褶皱里的水月寺镇茅草坪村,曾经是地图上都难找到的“草根村”。

如今,连续五年被评为宜昌市生态村,荣获2024年度湖北省美丽乡村典型示范村……

攥着“草根”的出身牌,茅草坪人把难走的路一步步踩实。

破局

从挪窝到扎根

从兴山县城出发,山势逐渐收拢,弯弯曲曲的溪流绕着山脚走。一个半小时车程,到达水月寺镇茅草坪村。

从村口远眺,两侧青山如黛,民居蜿蜒山间。这里坐落着磷矿征地搬迁安置、易地扶贫搬迁安置两个和美小区,也是如今茅草坪村的核心地带。

小区居民大多从山上搬迁下来。曾经,他们饱受生存之困:贫瘠的土地长不出值钱的庄稼,地质灾害随时会冲毁家园。

“不得不挪窝了。”茅草坪人发誓要断了穷根。

故土难离,真要告别住了一辈子的老房子,也需要勇气。不少村民哭红了眼,拼命留下老宅的记忆。

不舍归不舍,没人真正拖后腿。

但对于住在深山的人来说,搬迁不是拎包入住商品楼,而是一项庞大复杂的系统工程。

有人倾向集中安置、有人对安置住房面积有不同需求……搬迁方案迟迟未得到统一。

2008年,兴发集团到村里建厂。为了支持磷矿产业发展,20多户村民需迁出原住地。

茅草坪人深知,这是千载难逢的机会,不能轻易错过,第一批村民顺利签订合同,投身火热的搬迁大潮。

村委会成了搬迁项目临时办公室:补偿政策、建房规则一条条讲透,安置要求、个人事务一项项记清。

时任村党支部书记周元权是首批搬迁的24户移民之一。回想起那段日子,他记忆犹新:“老房拆除前,谁家要搬家具、运物资,大家轮流帮忙,到了安置点,又一起建设新家。”

新社区刚刚交付,细节亟待完善。

村民自觉慷慨解囊,捐苗、栽树,美化环境;活动广场的娱乐器材刚安装好,老工匠们帮忙检修螺丝松紧、确保使用安全;楼道的灯坏了,懂点电的村民主动找工具修理;溪流边的茅草亭古色古香,常常出现环保志愿者的身影……冰冷的社区,很快有了“家”的温度。

茅草坪人,算是重新扎下了根。

奔富

和核桃“死磕”

时入深秋,茅草坪村核桃种植户丁应南家的后院里,核桃林郁郁葱葱。

提着竹篮在林间穿梭,丁应南指尖捏住核桃的枝丫,啪的一声,裹着绿皮的核桃落入篮中。

今年,他预计收获800斤核桃,比去年多出200斤。核桃还未下树就已被广东、武汉的客商预订一空。全村像他这样的核桃种植大户有30多人。

茅草坪,被称为“兴山核桃第一村”。资源匮乏、信息闭塞的峡谷村,如何成为产业第一村?

还得从搬迁后开始说起。

2016年,茅草坪人住进了别致的小洋楼。

新房住下了,如何让村民钱袋子也鼓起来,成为村两委的“第一要务”。

人们常说,靠山吃山。低山茶叶、半山柑橘、高山蔬菜,茅草坪人都干过,但均以失败告终。

大伙儿把想种的、能种的一个个写在纸上,又一个个划掉。最终把目光对准了核桃。

茅草坪的核桃种植起步较早。2008年,全村核桃面积共3000亩,但位置分散、不成规模,卖不出高价。

村两委召开屋场院子会、党员大会凝聚共识:要在核桃产业上深耕细作。

村民从未想过,漫山的核桃树,还能长成产业林:“种玉米,当年能收粮,饿不着;核桃可精贵,三四年才结果,搞产业,咱们等得起吗?”

“可咱们这条件,确实干不了别的。”事实给了茅草坪人孤注一掷的勇气。

既然只能种核桃,他们决定,就和核桃“死磕”到底。

缺乏技术、遇到风险,林业专家三番五次被请来,现场指导修剪、施肥,蹲在地上教大家选苗、挖坑。

越来越多的村民种起了核桃。产量超千斤的农户就有十多户。

2017年,兴山大力扶持核桃产业,全村200多户村民齐上阵,一口气建成1852亩精品果园,累计栽种核桃超5万株。

茅草坪的核桃以量取胜,迅速打开知名度。

核桃种植如一阵风,刮遍兴山大小村落。同质化竞争、价格降低等市场问题也随之而来。

2016年,当其他地方种植辽核、香玲等品种时,经专家考察认证,茅草坪将品种改为质优价高、香甜不涩的乌米,并实施高接换优技术改造。社会化服务、精细化管理,实现了“2年挂果、3年达产,亩产翻倍”的突破。

茅草坪人乘势而上,2020年注册“茅草坪”核桃商标,核桃由卖原料升级为卖品牌,远销山外。

2024年,全村核桃创收45万元,带动数百位村民就业。依托产业根基,蔬菜种植、药材培育、生态养殖等多元产业正蓄力齐发。

向善

互助坚守“同心干”

秋日暖阳,把田正芬家的农家小院晒得亮堂堂。竹筛里金黄的玉米粒儿、火红的辣椒裹着阳光,静谧美好。

“感谢我的第二任丈夫,给了我生活的新希望。”田正芬打开话匣子。

1988年,前夫郑方红为了做房子砍柴时从山上坠落身亡,给田正芬留下失明的婆婆、多病的公公和两个女儿,田正芬自己也饱受疾病困扰。

1990年,经人介绍,舒家国被她的勤劳和孝心打动,走进这个风雨飘摇的家庭,并在茅草坪扎了根。将田正芬的公婆、父母视为亲生爹娘,对两个继女倾注父爱,并决定不再生育自己的孩子。

多年的辛劳让他落下肺气肿、肾结石等多个病症,却从未动摇他对家庭的坚守,他的付出换来了一个家庭的新生。

“在这里生活了30多年,一直很舒心。两个人同心,没有过不去的坎儿。邻居们都对我很友好,我已是新茅草坪人。”舒家国说。

他们的家在村口。平时,乡亲们来来往往,他们都会热情地招呼喝茶、歇脚。

夫妻二人与人为善,孝顺老人,是村民争相学习的典范。

“这些年,村里变化太大了。又漂亮、又干净。我自己种点小菜,吃着健康、放心!我觉得,这生活不比城里差。”田正芬眼里满是笑意。

“初代茅草坪人由6户游猎人迁徙、扎根于此,相互扶持、绵延生存。”村党支部书记郑方艳说,正是代代茅草坪人的互助与坚守,才把家园建设得越来越美——

村民丁应平为支持美丽院落项目建设,主动拆除自家40平方米钢架,让出50平方米菜园,让村里有了小型停车场;

泥瓦匠蔡业章发挥特长,走村串巷为村民义务刷墙贴砖;

农家乐老板杨桂林时常与村民分享农旅致富经……

他们,使美丽乡村有了强大的精神内核。